Kekayaan Kearifan Lokal dalam Arsitektur Berketahanan Iklim

Kearifan lokal dalam arsitektur tradisional telah teruji oleh waktu. Di tengah perubahan iklim, saatnya berpaling (lagi) ke kearifan lokal.

KOAKSI INDONESIA—Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dan berbagai bencana, seperti kenaikan muka air laut, badai, banjir, panas ekstrem, dan gempa bumi. Sebagai negara yang terletak di jalur cincin api Pasifik dan memiliki garis pantai terpanjang ketiga di dunia, kerentanan terhadap gempa bumi, kenaikan muka air laut, dan banjir akan bertambah.

Data gempa bumi dari Survei Geologi Amerika Serikat serta Pusat Seismologi Eropa-Mediterania yang diterbitkan dalam EarthquakeList.org menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak pada 2025. Bahkan, sejak 2015 hingga 2025, negara ini selalu menempati peringkat pertama, kecuali pada 2024, 2020, dan 2017 menduduki peringkat kedua.

Sementara itu, Climate Risk Profile: Indonesia oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, menempatkan Indonesia di peringkat tiga teratas negara-negara dalam hal risiko iklim, dengan paparan tinggi terhadap semua jenis banjir dan panas ekstrem. Intensitas bahaya ini diperkirakan meningkat seiring dengan perubahan iklim. Tanpa adaptasi yang efektif, paparan populasi juga akan meningkat. Misalnya, populasi yang terpapar banjir sungai ekstrem dapat bertambah sebesar 1,4 juta jiwa pada tahun 2035–2044.

Indonesia juga sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Sumber yang sama menempatkan negara ini di peringkat kelima tertinggi di dunia dalam hal jumlah populasi yang mendiami zona pesisir dataran rendah. Tanpa adaptasi, total populasi yang kemungkinan terpapar banjir permanen pada periode 2070–2100 dapat mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa.

Berbagai bencana itu tidak hanya berdampak negatif terhadap ketersediaan pangan dan air, tetapi juga kebutuhan dasar manusia lainnya, yaitu tempat tinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan arsitektur yang dapat mengakomodasi kebutuhan akan bangunan yang tangguh terhadap bencana sekaligus tidak membebani bumi.

Rahasia Rumah Tradisional

Jauh sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini telah memiliki kearifan lokal dalam membangun rumah yang berespons terhadap kondisi alam. Dalam istilah arsitektur, hunian seperti ini disebut sebagai rumah vernakuler.

- Tahan Gempa

Yori Antar, arsitek yang aktif dalam pengembangan arsitektur Indonesia, dalam Kompas.com menyatakan, kekuatan rumah tradisional telah teruji menghadapi gempa karena struktur fondasi, struktur bangunan, dan penggunaan material bangunan. Struktur fondasi rumah tradisional tidak masuk ke tanah, tetapi di atas batu. Dengan demikian, apabila terjadi guncangan gempa, rumah itu hanya goyang, tetapi konstruksi bangunannya tidak runtuh.

Konstruksi bangunan tetap bertahan, menurut Yori, karena struktur bangunannya bersifat bisa dibongkar pasang, misalnya dengan diikat, bukan dicor atau dilas seperti pada bangunan modern. Selain itu, material bangunan yang digunakan bersifat lentur dan relatif tidak begitu keras, seperti bambu dan kayu.

Berikut beberapa hasil penelitian mengenai rumah tradisional Indonesia tahan gempa.

- Huma Loendjoe, rumah tradisional yang telah berdiri lebih dari 100 tahun merupakan contoh penerapan kearifan lokal untuk rumah di tanah gambut.

- Penelitian terhadap rumah adat panggung Minahasa menunjukkan, rumah yang telah didiami oleh masyarakat Minahasa sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu tidak ada yang ambruk pada beberapa peristiwa gempa bumi.

- Rumah Besemah. Rumah tradisional suku Besemah di Sumatra Selatan ini sudah berusia lebih dari 100 tahun bahkan 400 tahun. Rumah ini tahan gempa karena dari data gempa bumi tahun 2000, 2004, 2009, dan 2012 di Sumatra Selatan tidak terdapat kerusakan pada konstruksi Rumah Besemah.

- Rumah Joglo. Penelitian terhadap Omah UGM di Kotagede, Yogyakarta merupakan salah satu bukti ketahahan rumah joglo terhadap gempa. Rumah yang sudah berdiri sejak tahun 1860-an dan telah dilanda gempa besar lebih dari 3 kali ini, konstruksi utamanya masih utuh.

- Penelitian berdasarkan pedoman Dinas Pekerjaan Umum SNI 03-1726-2002 (Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung) dan RSNI T – 02 – 2003 (Metode Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia) menunjukkan, arsitektur tradisional di Kepulauan Nias memenuhi standar konstruksi tahan gempa.

- Rumah Niang di Waerebo, Nusa Tenggara Timur menerapkan sistem konstruksi goyang (sistem konstruksi tanpa paku). Dengan sistem ini, rumah dapat bertahan hingga ratusan tahun menghadapi goncangan gempa bumi dan badai.

- Penelitian terhadap rumah tradisional Fala Kancing di Maluku Utara menunjukkan, konsep konstruksi rumah tradisional ini dapat digunakan sebagai model rumah sederhana tahan gempa.

- Ketahanan Ibeiya (Rumah Kaki Seribu di Pegunungan Arfak, Papua) terhadap gempa bumi ditentukan dengan keberadaan tiang miring ke arah depan dan samping pada bagian fondasi. Keberadaan tiang yang dalam bahasa lokal disebut hauwa berfungsi sebagai penahan ketika terjadi gempa bumi. Ibeiya sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka.

- Tahan Banjir

Ketahanan rumah tradisional menghadapi bencana alam ini terletak pada konstruksi bangunan berupa rumah panggung serta penggunaan material tahan air. Berikut beberapa hasil penelitian rumah tahan banjir.

- Pembangunan rumah tradisional Baduy tidak boleh menempel ke tanah. Apabila kontur tanah tidak rata, pada tanah yang lebih rendah dibuatkan tiang lebih tinggi dibandingkan tiang pada tanah yang lebih tinggi. Dengan demikian, aliran air tetap mengalir mengikuti jalan alaminya dan tidak terjadi banjir.

Kearifan lokal dalam melindungi penghuni rumah dari hujan terlihat dari atap berbentuk pelana dengan kemiringan atap yang cukup tinggi, sehingga air hujan mengalir dengan cepat meninggalkan bentang atap.Selain itu, penggunaan ijuk sebagai penutup atap akan menjaga kesejukan bagian dalam rumah. Ijuk bersifat agak lentur, tidak mudah rapuh, dan dapat bertahan terhadap kadar asam. Ijuk memiliki masa pakai hingga 40 tahun.

- Di Tenggarong di wilayah Kutai Karta-negara yang rawan banjir, rumah panggung tradisional dapat bertahan hingga ratusan tahun. Kesimpulan itu diperoleh setelah melakukan pengamatan terhadap 3 sampel rumah terpilih dengan kriteria berupa rumah rakyat, berusia tua (lebih dari 4 generasi, berusia lebih dari 80 tahun) dan lebih muda (2—4 generasi, kurang dari 80 tahun), serta berada di dataran dan bantaran sungai.

Rumah panggung tradisional itu dibarikade dengan pagar kayu secara vertikal dan rapat. Sebagai fondasi, digunakan konstruksi kalang sunduk dan penambahan balok suai (balok diagonal antara tiang panggung). Kemudian, bagian dinding yang berpotensi terkena empasan air disusun secara horizontal. Kayu yang digunakan adalah kayu ulin yang tahan air. Dengan teknik pendirian seperti itu dan pemanfaatan kayu ulin sebagai material bangunan, kekokohan rumah tetap terjaga saat banjir melanda. - Tidak hanya di Tenggarong. Sebagai pulau seribu sungai, masyarakat Kalimantan memiliki kearifan lokal untuk mendirikan rumah yang dapat menghindari banjir dan genangan air. Misalnya, masyarakat di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masyarakat ini membangun rumah panggung menggunakan bahan-bahan tahan air seperti kayu ulin. Teknik rumah panggung dengan tiang-tiang kayu yang tinggi diadaptasi dari rumah adat Banjar yang sudah berdiri sejak abad ke-16.

Belajar dari Kearifan Lokal

Keberadaan rumah tradisional di berbagai wilayah Indonesia hingga kini sebagai pengingat kebaikan alam yang telah menyediakan seluruh kebutuhan kita. Kearifan lokal dalam pendirian rumah tradisional memperlihatkan cara para leluhur memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Terdengar klise di tengah pertambahan jumlah penduduk saat ini? Sejalan dengan pertambahan itu akan bertambah pula kebutuhan akan hunian maupun bangunan tempat manusia beraktivitas.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk menjawab peningkatan kebutuhan akan bangunan yang tangguh sekaligus tidak membebani bumi adalah menerapkan konsep arsitektur tradisional dalam hunian modern. Misalnya, dengan penerapan ventilasi alami dan penggunaan material bangunan ramah lingkungan.

- Ventilasi Alami

Sirkulasi udara untuk menjaga kesejukan dalam rumah tradisional diterapkan melalui ventilasi alami. Penelitian strategi ventilasi alami pada rumah tradisional Jawa menunjukkan, rumah-rumah di perdesaan memanfaatkan ruang terbuka yang luas, jendela besar, dan struktur yang ditinggikan. Sementara itu, di wilayah perkotaan, rumah-rumah menggunakan jendela yang lebih kecil, halaman dalam, langit-langit tinggi, dan teknik ventilasi silang (dua bukaan yang saling berhadapan atau bersilangan).

Konsep ventilasi alami ini dapat diterapkan pada hunian modern untuk mengefisienkan penggunaan listrik untuk pendingin ruangan.

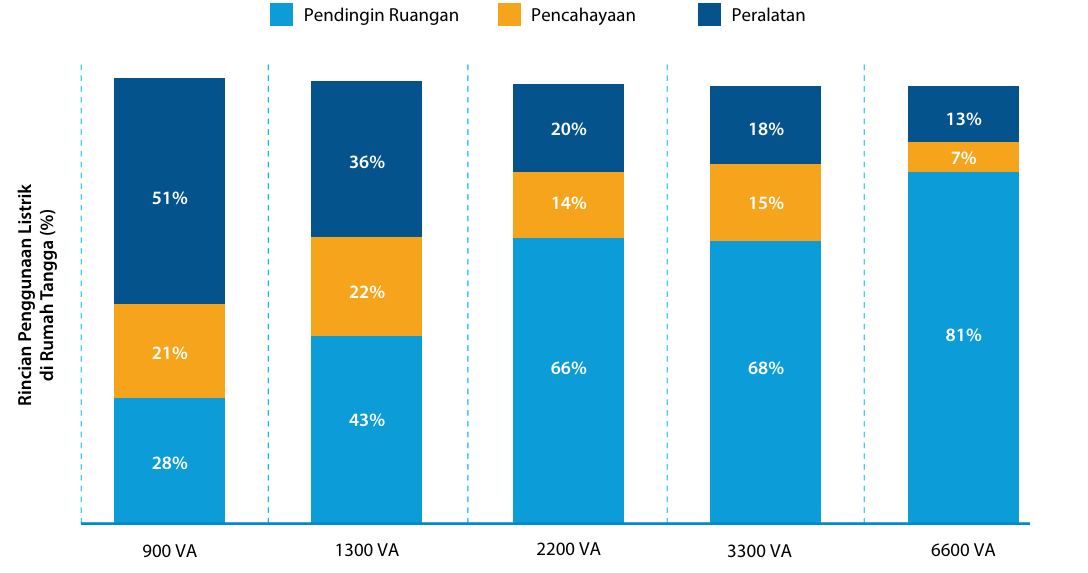

Berdasarkan data Peta Jalan Penyelenggaraan dan Pembinaan Bangunan Gedung Hijau (BGH), makin tinggi daya listrik rumah tangga makin besar persentase penggunaannya untuk pendingin ruangan. Bahkan, persentase ini lebih besar dibandingkan penggunaan untuk pencahayaan dan peralatan, kecuali pada daya 900 VA.

Penerapan ventilasi alami diharapkan dapat mengurangi penggunaan listrik, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini disebabkan sekitar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar batu bara.

Selain itu, menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), sebagian besar peralatan pendingin menggunakan hydrofluorocarbon refrigerants—gas rumah kaca yang kuat—dan menggunakan banyak energi, sehingga menjadi beban ganda bagi perubahan iklim.

- Material Bangunan

Penggunaan material ramah lingkungan dalam arsitektur tradisional juga dapat diterapkan dalam hunian modern berupa material bangunan ramah lingkungan hasil dari teknologi modern. Berikut beberapa contohnya.

Inovasi teknologi rekayasa produk bambu (engineered bamboo products) yang dilakukan pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dapat menjadi alternatif bahan konstruksi modern yang kuat dan ramah lingkungan.

Penelitian lain menyatakan, bambu rekayasa dapat digunakan untuk keperluan struktural dan arsitektural menggantikan kayu dan baja. Selain kuat, bambu ini bersifat terbarukan.

Contoh lain material ramah lingkungan hasil dari teknologi modern adalah beton geopolimer (geopolymer concrete) yang menggantikan beton semen tradisional (traditional Portland cement concrete). Berbeda dengan beton tradisional, beton geopolimer tidak menggunakan semen sebagai bahan pengikat. Sebagai pengganti semen, digunakan produk sampingan industri seperti abu terbang (fly ash) dan terak (slag).

Analisis lingkungan terhadap beton ini menunjukkan pengurangan emisi karbondioksida (CO2) sebesar 40–80% dan konsumsi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan beton tradisional. Selain itu, 70% material beton ini dapat digunakan kembali, sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular.

Selain itu, penggunaan ijuk atau rumbia sebagai atap rumah tradisional untuk menjaga kesejukan dalam rumah dapat disubstitusi dengan penggunaan cat reflektif surya pada atap hunian modern. Cat ini bekerja dengan memantulkan sinar matahari kembali ke atmosfer.

Peneliti di Universitas Pendidikan Indonesia menemukan, pengaplikasian cat reflektif surya dapat mengurangi suhu permukaan luar sebesar 15 derajat Celsius dan suhu ruang dalam sebesar 3 derajat Celsius, yang menghasilkan pengurangan pemanasan ozon sebesar 80%.

Penurunan suhu menyebabkan penurunan penggunaan AC, sehingga emisi karbon menurun dan tingkat kelembapan dalam ruangan menjadi lebih rendah. Melalui BeCool Indonesia yang didirikannya, cat reflektif surya sudah diaplikasikan di berbagai bangunan di beberapa pulau di Indonesia.

Melalui beberapa contoh tersebut, kita belajar bahwa kemajuan teknologi tidak harus bertentangan dengan kekayaan tradisi. Perpaduan keduanya justru memberikan banyak alternatif untuk kita makin mencintai bumi.