Diperlukan! Komitmen Lebih Ambisius untuk Iklim Kita

Tanpa ada langkah berani untuk meningkatkan ambisi iklim, bagaimana caranya mencapai cita-cita menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan?

KOAKSI INDONESIA—Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan. Namun, sudah kita rasakan dampaknya sekarang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, setiap tahun bencana hidrometeorologi selalu mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Bencana ini berkaitan erat dengan kondisi cuaca dan iklim. Misalnya, banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang pasang, abrasi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Data BNPB selama tiga tahun berturut-turut dari 2022—2024 menunjukkan dominasi tersebut. Pada 2022 terdapat 91% bencana hidrometeorologi dari keseluruhan kejadian bencana sejumlah 3.542. Pada 2023 terdapat peningkatan kejadian bencana menjadi 5.400 kejadian dengan 99,35% bencana hidrometeorologi dan 0,65% bencana geologi. Pada 2024 terdapat penurunan kejadian bencana dari 2023 menjadi 3.472 bencana dengan 99,34% bencana hidrometeorologi dan 0,66% bencana geologi. Sekalipun terjadi penurunan bencana, bencana hidrometeorologi tetap mendominasi.

Bahkan, berdasarkan Pusat Penelitian Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), sejak tahun 1800, bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Indonesia, diikuti oleh aktivitas geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Persentase bencana hidrometeorologi mencapai 90—95%. Sisanya 5—10% merupakan bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi.

Indonesia Rentan Terdampak Krisis Iklim

Sebagai negara yang terletak di jalur cincin api Pasifik dan memiliki garis pantai terpanjang ketiga di dunia, kerentanan Indonesia terhadap berbagai bencana itu akan bertambah.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, pada periode 2009–2017 rata-rata terjadi gempa sebanyak 5.389. Pada periode berikutnya, yaitu 2018–2023, terjadi kenaikan angka menjadi 10.727 gempa. Berdasarkan data itu, rata-rata terjadi 7.524 gempa di Indonesia.

Bahkan, data lain yang menghitung jumlah kejadian gempa bermagnitudo ≥4 yang terjadi setiap tahun di Indonesia dan wilayah sekitar dalam radius 300 km, menempatkan Indonesia di peringkat pertama atau kedua dengan kejadian gempa terbanyak sejak 2015 hingga 2024. Pada 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2016, dan 2015 Indonesia menjadi negara dengan jumlah gempa terbanyak. Sementara pada 2024, 2020, dan 2017 Indonesia menduduki peringkat kedua.

Data gempa bumi dari Survei Geologi Amerika Serikat serta Pusat Seismologi Eropa-Mediterania yang diterbitkan dalam EarthquakeList.org tersebut juga menyatakan telah terjadi 20.521 gempa bumi berkekuatan empat atau lebih dalam radius 300 km (186 mil) dari Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Artinya, rata-rata kejadian gempa bumi per tahun adalah 2.052, atau 171 per bulan. Dengan kata lain, satu gempa bumi akan terjadi di dekat Indonesia kira-kira setiap 4 jam.

Sementara itu, Climate Risk Profile: Indonesia oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, menempatkan Indonesia di peringkat tiga teratas negara-negara dalam hal risiko iklim, dengan paparan tinggi terhadap semua jenis banjir dan panas ekstrem. Intensitas bahaya ini diperkirakan meningkat seiring dengan perubahan iklim.

Indonesia juga sangat rentan terdampak kenaikan muka air laut. Sumber yang sama menempatkan negara ini di peringkat kelima tertinggi di dunia dalam hal jumlah populasi yang mendiami zona pesisir dataran rendah. Tanpa adaptasi, total populasi yang kemungkinan terpapar banjir permanen pada periode 2070–2100 dapat mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa.

Bermula dari Emisi

Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca. Emisi ini kemudian melingkupi bumi dan memerangkap panas matahari, sehingga terjadi kenaikan suhu bumi.

Sayangnya, kenaikan suhu bumi belum bisa diredam. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengonfirmasi bahwa tahun 2024 menjadi tahun dengan suhu rata-rata global terpanas sepanjang sejarah pencatatan yang dimulai sejak 175 tahun lalu. Suhu rata-rata global terus meningkat, kini tercatat lebih dari 1,55°C di atas rata-rata suhu pada masa pra-industri (1850–1900).

Kenaikan suhu bumi inilah yang menimbulkan konsekuensi berbagai bencana. Misalnya, lebih dari 90% panas yang terperangkap di bumi akibat akumulasi gas rumah kaca diserap oleh lautan. Saat panas diserap, suhu lautan meningkat dan air memuai. Ekspansi termal ini berkontribusi pada peningkatan permukaan laut global (Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat/NASA).

Selain itu, kenaikan suhu global meningkatkan kelembapan yang dapat ditahan atmosfer, mengakibatkan badai dan hujan lebat. Namun, mengakibatkan juga musim kemarau yang lebih panjang karena lebih banyak air menguap dari daratan dan pola cuaca global berubah. Perubahan siklus hidrologi ini dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir yang lebih parah dan lebih lama, serta membawa bahaya ini ke belahan dunia yang belum pernah mengalaminya (Bank Dunia).

Karena bumi merupakan sebuah sistem, di mana semuanya terhubung, sehingga perubahan di satu area dapat memengaruhi perubahan di semua area lainnya (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Beban Kesehatan dan Ekonomi

Peningkatan suhu dan konsentrasi emisi gas rumah kaca (karbon dioksida/CO2) di atmosfer menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas hasil pertanian, peternakan, dan hasil laut.

Penurunan kuantitas pangan akan menyebabkan peningkatan harga karena persediaan lebih sedikit daripada kebutuhan. Sementara itu, penurunan kualitas menyebabkan jumlah pangan yang biasa dikonsumsi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan gizi harian, sehingga jumlah yang dikonsumsi harus lebih banyak. Akibatnya, biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan meningkat.

Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil menimbulkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan.

Our World in Data menyatakan, polusi udara baik di dalam maupun luar ruangan merupakan salah satu masalah kesehatan dan lingkungan terbesar di dunia. Polusi udara juga menjadi faktor risiko bagi banyak penyebab utama kematian, termasuk penyakit jantung, stroke, infeksi saluran pernapasan bawah, kanker paru-paru, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Di negara-negara berpenghasilan rendah, polusi udara sering kali merupakan faktor risiko utama terhadap kematian. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, polusi udara telah menjadi salah satu faktor risiko terhadap satu dari sepuluh kematian di seluruh dunia.

Salah satu zat polutan yang paling umum adalah PM2,5. Dengan diameter 2,5 mikrometer (0,0025 mm) atau kurang, partikel yang sangat kecil ini dapat masuk hingga ke paru-paru, bahkan aliran darah.

PM2,5 juga menjadi standar penentu kualitas udara. Berdasarkan Laporan Kualitas Udara Dunia (IQAir) 2024, rata-rata kadar PM2,5 Indonesia sebesar 35,5 µg/m³. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara terpolusi di Asia Tenggara dan menempati urutan ke-15 di seluruh dunia. Angka itu juga jauh melebihi pedoman tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 µg/m³. sehingga pada tahun 2024, tidak ada satu pun kota di Indonesia yang memenuhi standar kualitas udara WHO.

Masih dari sumber yang sama. Kualitas udara ini dikaitkan dengan pembakaran bahan bakar batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Tanpa penerapan langkah-langkah pengendalian emisi pada PLTU dan proses peleburan berbasis batu bara, diperkirakan beban kesehatan masyarakat akan mencapai US$3,42 miliar pada tahun 2030, dan meningkat menjadi US$20 miliar pada tahun 2040.

Panas akibat perubahan iklim juga menurunkan produktivitas pekerja. Mengutip Sustainable Energy for All, Indonesia menempati urutan keempat dalam daftar sepuluh negara yang diproyeksikan paling besar kehilangan produktivitas kerja akibat panas (heat stress) pada tahun 2030. Berdasarkan proyeksi itu, Indonesia akan mengalami kerugian produktivitas setara dengan hasil kerja 4 juta pekerja penuh waktu yang hilang. Apabila dikonversi ke nilai ekonomi, Indonesia diprediksi kehilangan sekitar US$51,253 juta. Dengan kurs Rp16.000, kerugian itu mencapai sekitar Rp83 triliun.

Tidak hanya mengganggu kesehatan fisik. Krisis iklim juga menimbulkan gangguan mental yang disebut eco-anxiety atau climate anxiety. Eco-anxiety mengacu pada ketakutan kronis akan kehancuran lingkungan. Ketakutan ini dapat bersumber dari pengalaman langsung terhadap peristiwa cuaca ekstrem dan perubahan lingkungan. Misalnya, banjir, kebakaran hutan, badai, dan kekeringan. Ketakutan juga bisa berasal dari paparan informasi perubahan iklim melalui media berita dan sumber lainnya.

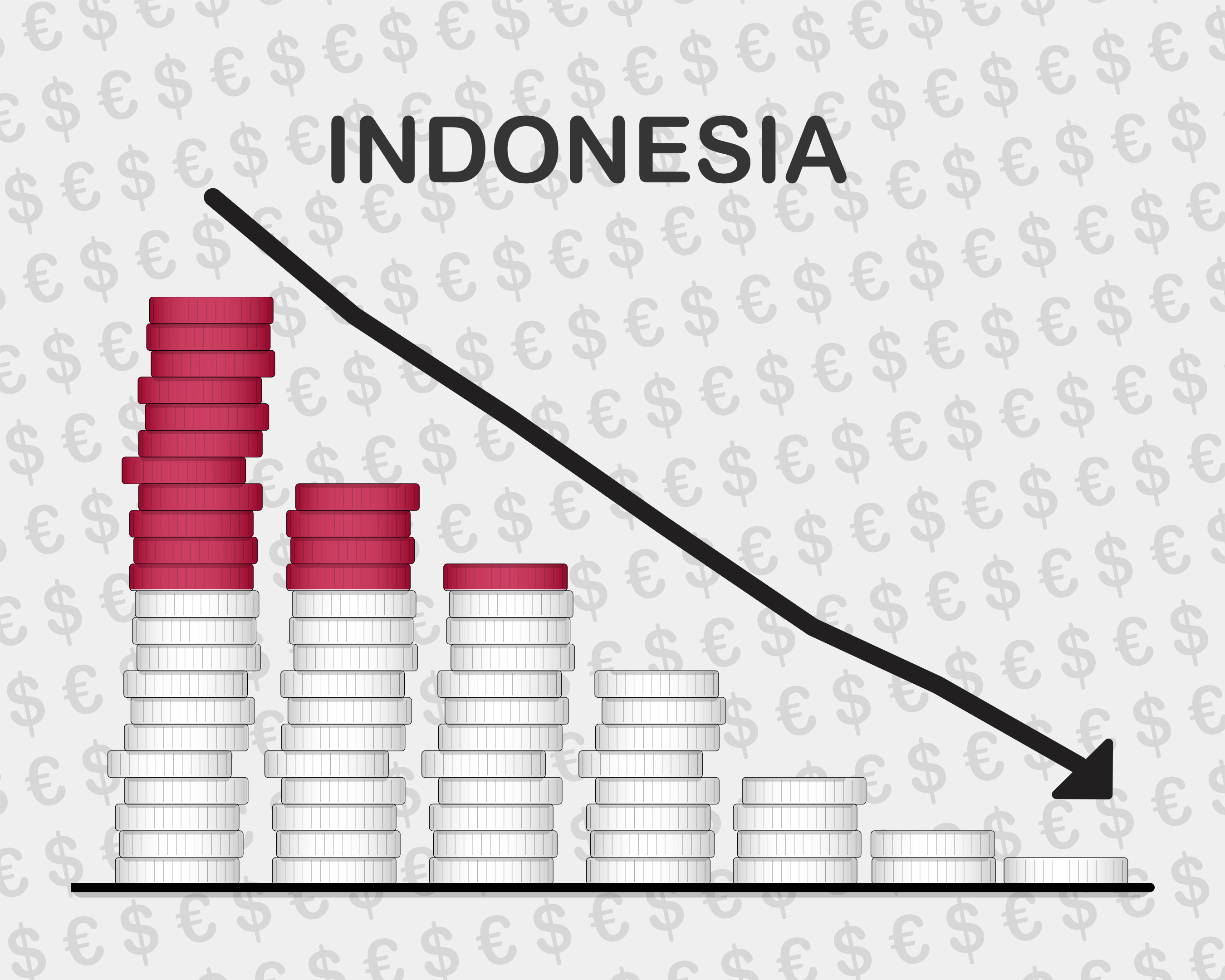

Penurunan PDB

Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia tidaklah sedikit. Nilai kerugian ekonomi itu signifikan menurunkan produk domestik bruto (PDB) negara ini. Beberapa penelitian yang dilansir dari studi Koaksi Indonesia dan Yayasan Cerah Indonesia menunjukkan hal itu.

PDB Indonesia per kapita mungkin sudah 15% lebih rendah dibandingkan yang bisa tercapai tanpa pemanasan yang disebabkan manusia sejak 1991. Penelitian lain memproyeksikan pada 2100, PDB Indonesia hanya mencapai US$8.800 per kapita dalam skenario emisi tinggi. Padahal, PDB bisa mencapai US$38.500 per kapita dalam skenario tanpa perubahan iklim. Proyeksi ini merepresentasikan kemerosotan PDB sebesar 31% pada sekitar pertengahan abad, dan sebesar 78% pada akhir abad.

Penelitian lain lagi menyatakan, apabila target Perjanjian Paris (membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada akhir abad ini) terpenuhi, Indonesia sangat mungkin kehilangan tidak lebih dari 17% PDB. Sementara itu, apabila target untuk menjaga panas “jauh di bawah” 2°C terpenuhi, Indonesia akan kehilangan maksimum 4% PDB.

Senada dengan beberapa penelitian itu, Kementerian Keuangan memprediksi perubahan iklim mengakibatkan penurunan produk domestik bruto (PDB) hingga 10% pada 2025.

Beralih ke Energi Terbarukan

Emisi dari bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara menimbulkan dampak buruk. Sayangnya, emisi dari penggunaan bahan bakar fosil untuk menyuplai kebutuhan energi di negara ini masih menjadi salah satu sumber emisi di Indonesia.

Data World Emissions Clock menunjukkan, emisi dari sektor energi sekitar 679,5 Mt CO2e pada 2024. Emisi ini terutama berasal dari produksi bahan bakar fosil dan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik.

Senada dengan data tersebut. Data Handbook of Energy & Economy Statistics of Indonesia 2024 menunjukkan, penyediaan energi yang langsung bersumber dari alam (energi primer) selama 10 tahun (2014—2024) masih didominasi batu bara dan minyak bumi.

Persentase minyak sebagai energi primer menurun dari 46,84% (2014) menjadi 28,82% (2024), sedangkan penggunaan batu bara mengalami peningkatan dari 25,94% (2014) menjadi 40,37% (2024). Total penggunaan kedua energi ini mencapai 72,78% (2014) dan 69,19 (2024). Persentase itu memang menunjukkan penurunan. Namun, tetap lebih dari 50%.

Salah satu cara untuk mengatasi dampak buruk emisi yang bersumber dari bahan bakar fosil adalah dengan beralih ke energi terbarukan. Sumber energi terbarukan berasal dari matahari, angin, air, laut (arus dan gelombang), geotermal (panas bumi), dan biomassa (berbagai bahan organik, seperti kayu, arang, kotoran hewan, pupuk kandang, serta tanaman pertanian) yang disebut bioenergi.

Dilansir dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), energi terbarukan menghasilkan jauh lebih sedikit karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca serta polutan berbahaya lainnya. Sebagian besar jenis energi terbarukan tidak menghasilkan CO2 sama sekali saat beroperasi. Oleh karena itu, energi terbarukan memainkan peran sentral dalam transisi energi bersih.

Sayangnya, dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar mencapai 3.686 gigawatt (GW), Indonesia baru memanfaatkan sekitar 0,3%-nya.

Tingkatkan Ambisi SNDC

Indonesia merupakan negara besar. Perjuangan bangsa ini membuktikan kemampuan menggapai kemerdekaan, melewati krisis moneter, dan menegakkan reformasi. Berbekal pengalaman itu, Indonesia sudah seharusnya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang dicita-citakan di tengah krisis iklim yang menghadang. Asalkan, negara ini meningkatkan komitmennya terhadap krisis iklim.

Indonesia memang sudah menyatakan komitmen iklimnya dalam Nationally Determined Contributions (NDC). NDC merupakan komitmen iklim setiap negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Setelah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Indonesia menyerahkan First NDC pada 2016, Updated NDC pada 2021, dan Enhanced NDC pada 2022.

Pada 2022, proyek ilmiah independen yang menilai aksi iklim negara-negara di dunia, Climate Action Tracker (CAT), menilai target dan kebijakan iklim dalam NDC Indonesia secara keseluruhan sebagai Sangat Tidak Memadai (Highly Insufficient). Peringkat Sangat Tidak Memadai merupakan peringkat dua terbawah dari lima peringkat dalam sistem peringkat CAT. Sangat Tidak Memadai menunjukkan bahwa kebijakan dan komitmen iklim Indonesia tidak konsisten dengan batas suhu 1,5°C dalam Perjanjian Paris dan justru menyebabkan peningkatan, alih-alih penurunan, emisi.

Peringkat tersebut turun dalam penilaian CAT tahun 2023 menjadi Sama Sekali Tidak Memadai (Critically Insufficient). Peringkat Sama Sekali Tidak Memadai merupakan peringkat terbawah dari lima peringkat dalam sistem peringkat CAT. Peringkat Sama Sekali Tidak Memadai menunjukkan bahwa kebijakan dan komitmen iklim dalam NDC Indonesia hanya mencerminkan sedikit tindakan dan sama sekali tidak konsisten dengan batas suhu 1,5°C yang tercantum dalam Perjanjian Paris. Dengan target dan kebijakan Indonesia seperti ini, emisi akan terus meningkat dan konsisten dengan pemanasan global lebih dari 4°C.

Pada November tahun ini, Indonesia berencana menyerahkan versi final Second NDC (SNDC). Rancangan SDNC yang berisi target 2030 yang telah diperbarui dan tujuan iklim 2035 yang baru telah dirilis untuk konsultasi publik.

Setelah meninjau dan membandingkan rancangan SNDC dengan Enhanced NDC (ENDC) 2022, CAT mengidentifikasi beberapa poin yang perlu mendapat perhatian lebih.

- Pertama, target SNDC tidak selaras dengan 1,5°C (ambang batas peningkatan suhu dalam Perjanjian Paris).

- Kedua, tidak ada komitmen eksplisit untuk menghentikan sepenuhnya penggunaan batu bara.

- Ketiga, ketergantungan berlebihan pada sektor lahan dan kehutanan dapat mengalihkan perhatian dan upaya dari pengurangan emisi di sektor-sektor penting lainnya seperti energi dan industri.

Berdasarkan penilaian CAT, baik ENDC 2022 maupun rancangan SNDC 2024 menyajikan target pengurangan emisi yang tidak ambisius. Indonesia sebenarnya sudah dapat memenuhi target di kedua NDC itu, tanpa perlu kebijakan tambahan yang lebih ambisius. Selain itu, kedua NDC belum berhasil mengatasi peningkatan emisi yang disebabkan oleh listrik berbahan bakar batu bara di luar jaringan.

Dengan rancangan SNDC yang tetap seperti itu, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan aksi iklimnya serta menetapkan target yang realistis dan ambisius yang selaras dengan ambang batas peningkatan suhu dalam Perjanjian Paris sebesar 1,5°C, sebagaimana dikutip dari sumber yang sama.

Tanpa target pengurangan emisi dalam rancangan SNDC yang ambisius, beban kesehatan dan ekonomi akibat dampak buruk krisis iklim dapat bertambah besar dan menurunkan produktivitas sumber daya manusia. Beberapa penelitian pun menunjukkan, perubahan iklim telah memangkas PDB. Faktor-faktor ini tentu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, memasukkan krisis iklim sebagai faktor krusial dalam strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat ditunda lagi. Krisis iklim menjadi dasar untuk meningkatkan aksi iklim yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Indonesia dapat tercapai.